-

花粉症なのにやめられない天日干し 耳鼻咽喉科専門医・石井先生監修 花粉対策3つのポイント

暖冬の影響で、例年よりも早く飛散する花粉に悩まされている方も多いのではないでしょうか。この度、リンナイ株式会社(本社:愛知県名古屋市、社長:内藤 弘康)は、耳鼻咽喉科専門医の石井正則先生に監修いただき、全国の男女1,000 名を対象に、花粉に関する意識調査を実施しました。

主な調査結果

■ 春の身体の不調 1 位花粉症 4 割が悩み 3 割は秋まで続く?

■ 花粉症でつらい症状 鼻水・鼻づまり・くしゃみ 5 割が年々悪化 7 割は肌トラブルも

■ 花粉症診断テスト 4 問以上正解のエキスパートは3 割 くしゃみは誤解されやすい?

■ 花粉症の症状 4 割が一日1~3 時間 年換算で270 時間?

■ 花粉症対策 1 位マスクの着用 半数以上が医者にかからず

■ 花粉の時期の洗濯 半数が天日干し 気持ちが良いからやめられない

■ 洗濯の花粉対策 室内干し4 割 あるのに使わない乾燥機

■ 花粉対策○×クイズ 花粉に水は禁物 花粉対策優等生はたったの2 割-------------------------

春の身体の不調 1位花粉症 4割が悩み 3割は秋まで続く?

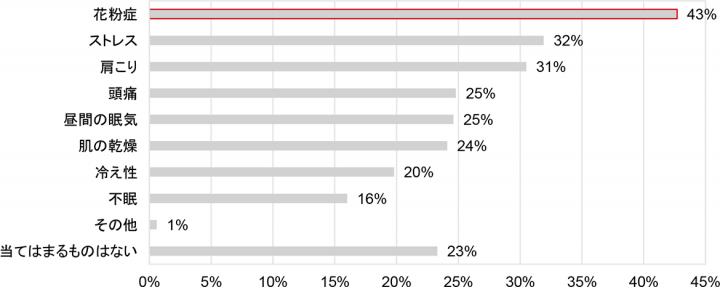

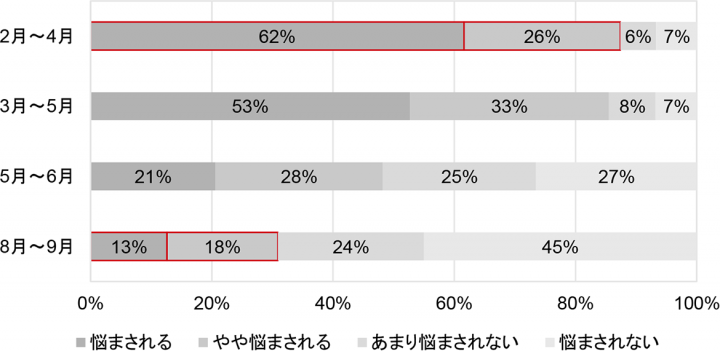

全国の1,000名に春に悩む身体の不調を聞きました。その結果、最も多い回答は「花粉症(43%)」でした。そのうち、花粉に悩む時期については「2月~4月(88%)」が最も多い一方で、「8~9月(31%)」についても一定の回答がありました。

Q1. あなたは、春(3月半ば~6月半ば)に身体の不調を感じることはありますか。当てはまるものを全てお選びください。(複数回答、N=1000)

Q2. 春の不調として花粉症を選ばれた方に伺います。あなたが、一年で花粉に悩む時期はいつですか。当てはまるものを全てお選びください。(複数回答、N=427)

【石井先生コメント】

2~4月、3~5月、5~6月、8~9月は、それぞれ、スギ、ヒノキ、イネ、ブタクサの花粉の飛散時期のピークです。春の花粉に悩む方の中で、スギの花粉症の約7割の方がヒノキの花粉症もあるというデータがあります。今回の調査でもそれを示唆しています。

さらに、同じようにスギの花粉症の約7割の方が、秋の花粉症の代表であるブタクサの花粉症があるというデータもあります。今回の調査では、ブタクサの花粉のピークである8~9月にも悩む方は3割に留まりましたが、春から秋にかけて対策が必要であることを覚えておきましょう。-------------------------

花粉症と風邪を見分ける 5つの観察ポイント 耳鼻咽喉科専門医 石井先生監修 花粉症診断テスト

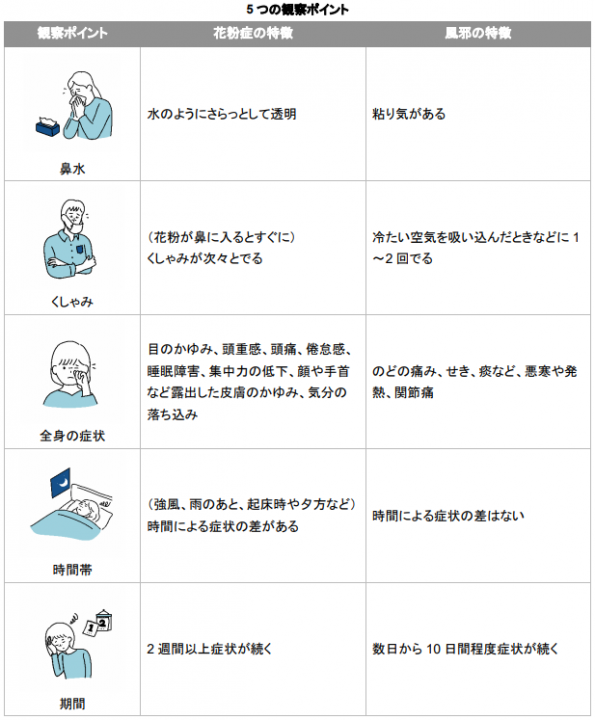

花粉症と風邪は症状が似ていることから、判断がつかない方も多いのではないでしょうか。5つの観察ポイントから花粉症と風邪を見分ける、「花粉症診断テスト」を石井先生に作成していただきました。

-------------------------

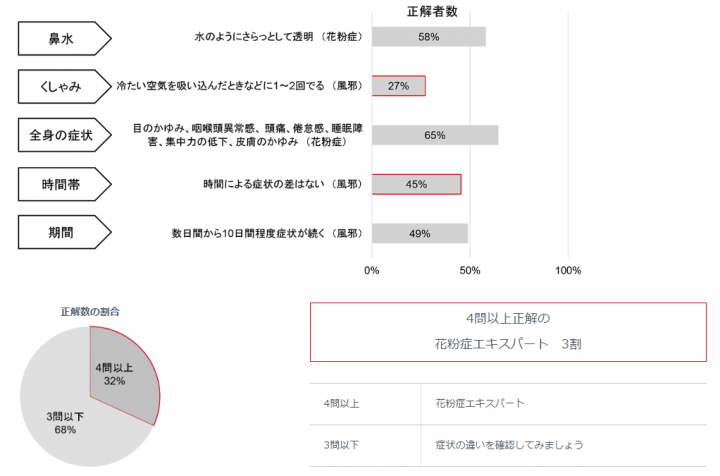

花粉症診断テスト 4問以上正解のエキスパートは3割 くしゃみは誤解されやすい?

調査対象者への花粉症診断テストの結果、花粉症と風邪の症状の違いを理解している4問以上正解のエキスパートは3割に留まりました。最も正解率の低い項目は「くしゃみ」の風邪の症状「つめたい空気を吸い込んだときなどに1~2回でる(27%)」、続いて、「時間帯」の風邪の症状「時間による症状の差はない(45%)」でした。

Q6. 花粉症と風邪の症状について、それぞれ正しいと思う特徴を選択してください。(単一回答、N=1000)

【石井先生コメント】

花粉症の鼻水は、水溶性鼻汁といって透明でサラサラしています。ところが、風邪を引いたときの鼻水は粘稠性といって粘り気があり、時には黄色や緑色になることもあります。

花粉症のくしゃみ発作は、一度始まると立て続けて繰り返し同時に大量の鼻水が出てきて、鼻が詰まってきます。風邪のときのくしゃみ発作は冷たい空気を吸ったときに数発くらいでおさまってしまいます。

全身症状が、風邪では高熱がでて、関節痛や咳や激しい喉の痛みを伴うことが多いですが、花粉症では熱が出ても微熱で通常はでません。関節痛もなく、喉の痛みよりも違和感やかゆみを伴うことが多いです。花粉症では、目のかゆみ、顔や手首など露出した皮膚のかゆみを訴えることがあります。

花粉症は風邪とは異なり、気象と時間帯に影響を受けます。風の強い日と雨上がりの日は花粉が大量に舞うので要注意です。-------------------------

あなたの花粉対策は間違い? 耳鼻咽喉科専門医 石井先生監修 花粉対策○×クイズ

耳鼻咽喉科専門医である石井先生に花粉対策に関する○×クイズを作成いただきました。

- 1. 外出時は革製品を着る ×

衣類の静電気を抑え、花粉を寄せ付けないようにしましょう。革製品の表面には見えない凹凸があり、付着した花粉が取り除きにくいため注意が必要です。植物繊維(綿や麻)などがおすすめです。

- 2. 床掃除は乾拭きより水拭き ×

水拭きをすると、花粉が水でふやけてはじけます。はじけた花粉は、身体に入りやすくなり花粉症の症状を悪化させてしまうのです。水拭きする前に、乾拭きか掃除機をかけて花粉を取り除きましょう。

- 3. 午前中に天日干し ×

花粉の飛散量は1日2回、昼前と日没前にピークに達しますが、朝から晩まで飛散しています。洗濯物にカバーをかけない限り花粉の付着は防げないため、花粉が飛ぶ時期の天日干しは避けてください。

- 4. 年中室内干しか、乾燥機 ◯

花粉が付着するため、天日干しはおすすめできません。花粉は春に限らず、一年中飛んでいます。家族が花粉症の場合は、天日干しは避けましょう。

- 5. 手洗い、うがい+鼻うがい ◯

1日2~3回の鼻うがいができると良いですね。下を向いて「えー」と声を出しながら鼻うがいすることで、鼻と口から水が出しやすくなり、中耳炎を防ぐことができます。

- 6. 毎日ヨーグルトを食べ続ける ◯

R-1、LG92など免疫力を高める乳酸菌を多く含む製品は効果的です。ただし、花粉の時期だけでなく、長期間にわたって食べないと効果が期待できません。

- 7. ブドウや赤ワインなどポリフェノールをとり続ける ◯

ヨーグルトと同様に長期的にみた結果ではあります。ただし、食べ物によってはアレルギー症状が出る場合もあるため注意してください。

- 8. 鼻づまりのときは鼻を温める ◯

鼻を温めることで鼻腔内の粘膜の交感神経を刺激し、鼻腔が拡がり鼻の通りが良くなります。同時に血流も良くなるため、鼻の粘膜の腫れを軽減します。

- 9. 加湿器で花粉の飛散を防ぐ ×

お風呂場のような湯気がない限り花粉は舞い上がります。何台もの加湿器でフル回転しないと花粉の飛散を防ぐことは期待できません。しかも、花粉に水滴が触れるとふやけて中身が弾けて、さらに花粉を起こす物質が出てくる可能性があります。

-------------------------

吸わない・触らない・近寄らない 石井先生に聞く 花粉対策3つのポイント

今回の「花粉対策○×クイズ」では、7問以上正解の花粉対策優等生が2割に留まりました。耳鼻咽喉科専門医の石井先生に、正しい花粉対策を解説していただきました。

1.花粉に水は禁物 入室前後は乾拭きで

まず、入室前後の花粉除去が重要です。部屋に入る前に、服や髪についた花粉を取り除きましょう。目や鼻に花粉が入らないよう、掃除機や粘着テープを使うのが理想です。そして、決して水を使わないこと。入室後の床掃除でも同じことが言えます。これは、花粉が水分に触れると膨らんで弾け散るからです。加湿器も加湿し過ぎると同じことがおきます。

2.外出時の衣服に注意 革製品は避けて

革製品の表面には見えない凹凸があり、付着した花粉が取り除きにくいです。革製品以外にも、毛皮、ウールやフリース、ボアなども避けましょう。短時間の散歩でも、予想以上に花粉を家に持ち込むことになります。

3.花粉時期の洗濯 室内干し+乾燥機の使用がおすすめ

花粉の飛散時期は天日干しを避けましょう。花粉対策は、「吸わない」「触らない」「近づかない」が原則。気持ちが良いことから天日干しを選ばれる方が多いようですが、可能な限り室内干しでの乾燥がおすすめです。

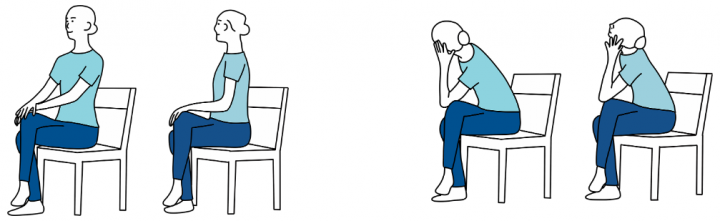

石井先生監修 目の疲れ・鼻づまりに効く 考える人のねじり

上半身にある筋膜刺激エリア・頭と首の境目に頭の重みで圧をかけることで、上半身の交感神経が優位になり、目の疲れはもちろん、鼻詰まりもすっきりします。耳を包むように親指を首の後ろの生え際に、その他の指をこめかみの位置に置き、頭の重さを使って刺激するのがポイントです。

-------------------------

速く乾く 心地よく乾く ガス衣類乾燥機 乾太くん

「乾太くん」なら、洗濯物がわずか1時間で乾く。パワフルな温風で繊維が根元から立ち上がり、ふんわり仕上がる。衣類乾燥を速く、心地よく。あなたの暮らしの質を高めます。

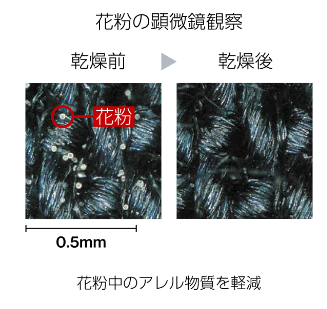

花粉中のアレル物質を軽減

天日干ししないことで花粉対策になるのはもちろん、衣類についた花粉中のアレル物質も除去します※1。

詳しくは、商品情報サイトへ。

- ※1 ■試験製品:RDT-54S-SV ■乾燥時間:20分運転(タイマー) ■衣類生地:綿Yシャツ、混紡(綿35% 化繊 65%)Yシャツ ■衣類量:3kg ■乾燥度:100%■試験方法:①5cm×5cmのYシャツ生地に1mgのスギ花粉をまぶし、袋に入れて花粉を拡散させる。②Yシャツ前面に生地を縫い付け、その他衣類と一緒に乾燥。■試験結果:花粉中のアレル物質量の測定結果 約99%減少 ■アレル物質は花粉に含まれるたんぱく質です。 リンナイ(株)調べ(公益財団法人 名古屋産業科学研究所協力)

(リンナイHPより参照)

- 1. 外出時は革製品を着る ×